Chapitre 4 - Mines, carrières et géothermie

4.1 - Ancienne carrière ou mine

L’industrie extractive qui comprend exploitation des mines et des carrières, peut représenter un danger qu’il faut prévenir et anticiper pour préserver les territoires de la région. Avec 200 sites d’anciennes exploitations minières en PACA, ces dernières présentent encore un danger après-mine : instabilité des sols (effondrements…), modification du régime des eaux souterraines et de leur qualité, émissions nocives voir même combustion des terrains pour les anciennes mines de charbon. Les anciennes carrières souterraines présentent aussi des dangers similaires.

Source : Bouissou Arnaud/Terra, Installation de concassage et de criblage

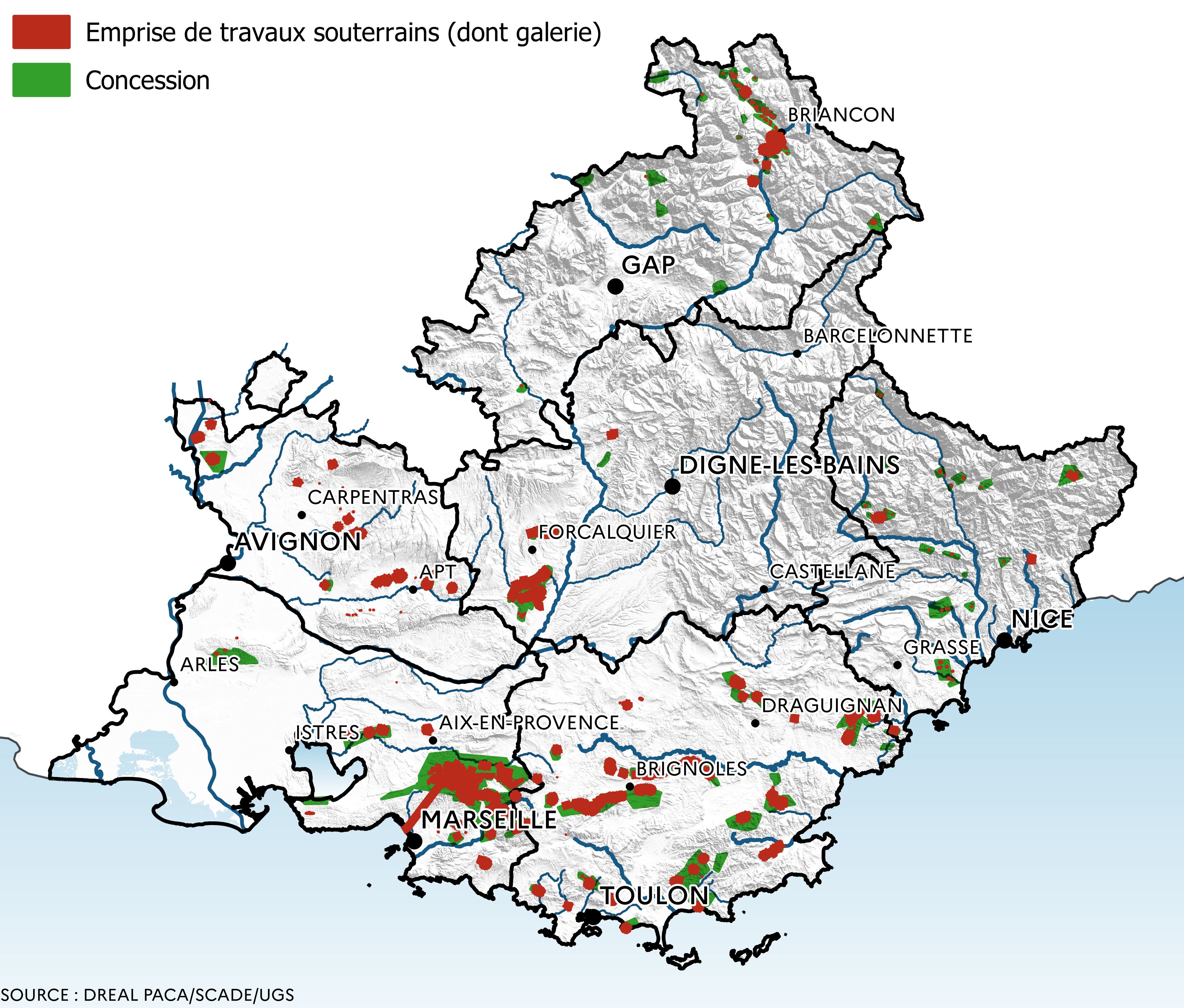

Carte des vides souterrains, mines et carrières

Pour en savoir plus sur l’Atlas Cartographique régional CARTOPAS.

Pour en savoir plus sur l’Atlas Cartographique régional CARTOPAS.

FOCUS 2022 : La mise en sécurité des dépôts miniers de Fontsante

Le site de l’ancienne mine de fluorine de Fontsante fait l’objet d’une surveillance assurée par l’Etat depuis 2012. Cette surveillance répond aux objectifs réglementaires du Code Minier (articles L. 163-11, L. 174-1 et L. 174-2) et a pour objectif de s’assurer du bon état du confinement des résidus de traitement stockés au sein des dépôts du Lenté et Saint-Barthélemy et de la bonne gestion des eaux de surface transitant sur le site. Elle est motivée, en particulier, par la présence de la retenue de Saint-Cassien (usage d’eau potable) deux kilomètres en aval.

Il a ainsi été constaté des dégradations survenues au fil du temps (érosion des couvertures des dépôts et des réseaux hydrauliques de gestion des eaux pluviales), et une restauration doit être réalisée.

Les travaux nécessaires portaient sur la reprise et le renforcement du réseau hydraulique existant ainsi que sur des remodelages légers des surfaces des dépôts. L’objectif est de limiter les infiltrations dans les dépôts à l’origine de résurgences d’eaux de qualité médiocre dans le milieu naturel. A l’issue de ces travaux, l’Etat continue d’assurer une surveillance et un entretien régulier de ces anciens dépôts miniers afin de préserver l’environnement.

4.2 - Une stratégie régionale pour le développement de la géothermie

Parmi le développement nécessaire des énergies renouvelables la géothermie en métropole doit permettre de développer des moyens de production de chaleur domestique dit très basse énergie (maisons individuelles, chauffage, rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire) et intermédiaire dit basse énergie (logements collectifs et bâtiments du secteur tertiaire, fourniture de chaud et de froid). Des évolutions technologiques récentes (sondes sèches, géothermie profonde, systèmes hybrides…) et réglementaires (décret de minime importance) favorisent désormais le développement d’une production d’électricité ou de chaleur d’origine géothermale. Un plan régional pour le développement de la géothermie en Provence-Alpes-Côte d’Azur a été adopté et propose 5 actions : une étude de potentiel sur le bassin de l’Arc, une cartographie régionale de PACA des zones de minime importance, la mise à disposition pour les collectivités des données disponibles relatives à la géothermie, une action visant à augmenter le nombre de projets par la mobilisation des contrats Chaleur renouvelable du Fonds Chaleur et une étude sur le potentiel de thalassothermie en Méditerranée.

Comment sont gérés les risques souterrains ?

Pour les mines anciennement exploitées, l’inspection continue d’étudier les aléas et surveille les phénomènes dangereux en mettant en place un Plan de Prévention des Risques. Le Plan fera office d’un porter à connaissance auprès de la commune concernée. L’inspection instruit les suites aux études d’aléas, aux études de risques, aux inventaires de déchets de l’industrie extractive. Les actions du service d’inspection en charge des contrôles miniers s’appuient sur l’expertise de GEODERIS pour l’évaluation des risques après mines, et sur le Département Prévention Sécurité Minière (DPSM) pour les travaux de mise en sécurité des ouvrages souterrains.

La problématique des carrières : jusqu’en 1972, les carrières pouvaient être exploitées sans autorisation spéciale si ce n’est une déclaration auprès de la commune sur laquelle se trouvait l’extraction. Qu’elles soient souterraines ou à ciel ouvert, la loi ne prévoyait pas d’obligation en matière de remise en état en fin d’exploitation. A partir de 1972 et jusqu’en 1993, la réglementation a évolué et toutes les nouvelles demandes devaient faire l’objet d’une autorisation préfectorale prise à l’issue d’une consultation administrative et d’une consultation du public par l’intermédiaire d’une enquête publique. Une remise en état des lieux était exigée à la fin des travaux dont l’objet visait des considérations à court terme (aspect, sécurité). L’arrêt de l’exploitation était sanctionné par un arrêté préfectoral qui donnait acte de la fin des travaux et qui déchargeait l’exploitant de toute responsabilité ultérieure sur le site. En 1993, les carrières ont été intégrées dans la rubrique des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous la rubrique 2510. Elles sont donc dorénavant soumises aux dispositions du livre V du Code de l’Environnement. En plus de l’autorisation préfectorale nécessaire pour toute exploitation de carrière, elles font l’objet, en fin d’activité, d’un procès-verbal de récolement stipulant que les travaux de remise en état sont exécutés conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Cependant, cette réglementation n’exonère par l’ancien exploitant si des désordres apparaissent après la fermeture du site. Cette évolution entraîne une plus grande attention sur le devenir à moyen et long terme du site pendant et en fin d’exploitation. Les vides souterrains issus d’exploitation de carrière que l’on a repéré dans la région sont issus de sites qui ont le plus souvent été arrêtés avant 1970, et de toute façon avant 1993. Les désordres qui peuvent se produire ne sont plus sous la responsabilité de l’exploitant mais en théorie de celle du propriétaire et de la commune. L’état conserve une obligation de prévention, et, face à un risque de mouvement de terrain, il peut recourir à des Plans de Prévention des Risques (PPR) naturels pour faire connaître et imposer des dispositions techniques et d’urbanisme applicables à ces sites. Dans la région, les exploitations de gypse de Roquevaire et de Saint Pierre les Martigues dans les Bouches du Rhône sont des anciennes carrières qui ont laissé des vides souterrains.

Les stockages souterrains permettent de stocker des quantités importantes d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, ou du gaz naturel et se développent en France pour ajuster l’offre à la demande et garantir la sécurité de l’approvisionnement. Dès leur conception il faut s’assurer que ces stockages respectent le régime des eaux souterraines et la stabilité des sols. Dans la région, on trouve 2 sites de stockages souterrains : Manosque (avec plusieurs sites de stockages d’hydrocarbures et de gaz) et Lavéra (2 sites de stockages de butane et propane).